Os Lusíadas como nunca os ouviu

Ser Ator é ficcionar o Mundo e propor essa ficção aos seus concidadãos

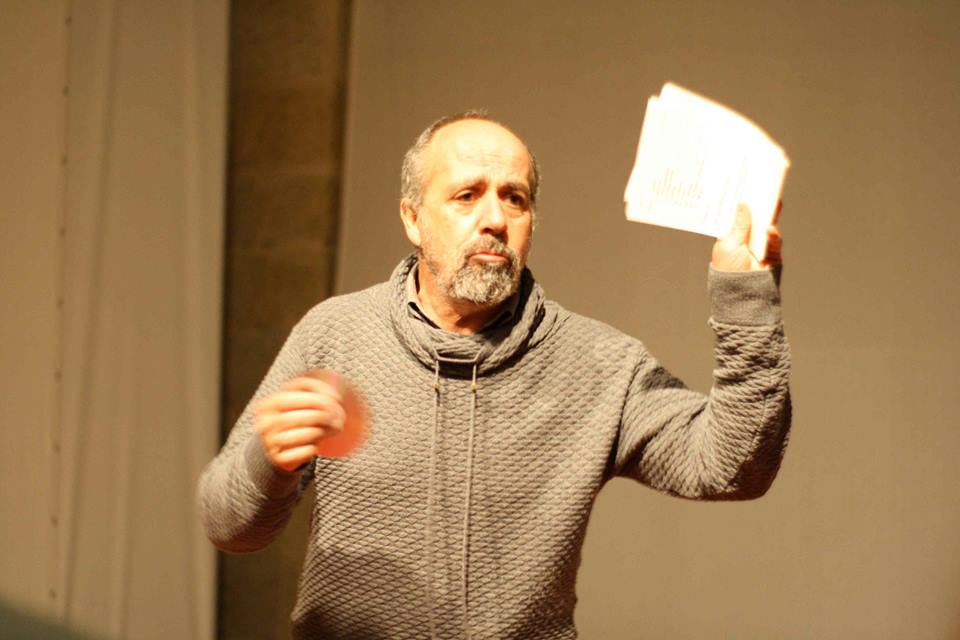

António Fonseca e a aventura dos Lusíadas

António Fonseca, este ator que pensa, e pensa bem como podemos perceber ao longo desta conversa, acaba a entrevista a dizer que se espanta por o poder, a governação, não se apropriar toda vaidosa deste projeto. E conclui que estamos mesmo muito mal se isto não acontecer.

E a verdade é que confrange ver como um trabalho destes não foi logo assumido como um projeto público para ser mostrado a toda a gente, circular pelas escolas, por todas as escolas, da primária à universidades, ser um embaixador da nossa língua, desta língua única que transporta todas as culturas e olhares do mundo.

Numa altura em que festejamos o facto de haver um Dia Mundial da Língua Portuguesa é incompreensível e um mistério que o António Fonseca e os seus Lusíadas não sejam uma bandeira do lado português desta língua. Parece que o poder, os poderes, preferem os galos de Barcelos e os Cacilheiros, desde que o invólucro seja modernaço e tenha muito impacto no social light que domina a nossa vida mais imediata.

Felizmente que ainda há loucos, e possivelmente um artista a sério é um louco, que têm coragem e resistência para tornarem reais projetos destes. Projetos que marcam uma carreira, uma vida, e que poderiam marcar um país.

Espero que ao lerem esta entrevista tenham o mesmo ou mais prazer que eu tive a fazê-la. Porque é de prazer que se trata, um prazer apimentado por muito conhecimento e por uma leitura aberta do mundo que, às vezes, nós portugueses somos capazes de fazer. E nessas alturas somos capazes de fazer avançar o mundo.

LMP – Porque é que um ator embarca numa aventura tão louca como a de decorar os Lusíadas. O que é que te inspirou, a que missão ou promessa te obrigaste para te dar energia e força para esta performance única?

António Fonseca – Houve muitas razões para iniciar este trabalho à volta de Os Lusíadas. Vendo bem, decorre, naturalmente, da minha condição de ator, e da maneira como encaro o meu ofício, da maneira como encaro, nomeando de uma forma muito imprópria e simplista, a minha função social: ficcionar o Mundo e propor essa ficção aos meus concidadãos. Não sou um autor, sou um intérprete e como tal só posso reinventar as histórias que já foram inventadas e presentificá-las, aqui e agora, reescrevê-las. Reescrevê-las para mim é sempre inscrevê-las no corpo e na fala, mudando-lhes o código: da escrita para a oralidade, que sendo o meio mais antigo da ficção, é aquele que parece perdido e que faz um esforço por renascer em alguns contadores, excelentes, em que frequentemente tropeço.

Quando uma criança aprende a ler, já tem 5/6 anos de oralidade, parece evidente que antes de entrar pela gramática, o Pessoa ou o Camões lhe deveria entrar pelos ouvidos. Parece evidente que a porta de entrada da paixão pelas histórias, pela poesia, pelo artifício da linguagem seria a oralidade, com a aproximação à sua experiência de vida, paixão essa que só poderia crescer com o reconhecimento e domínio dos processos estilísticos. Isto não é de todo o que se passa. Mais: nunca se volta lá ou porque o programa não prevê, ou porque a paixão já morreu.

Por outro lado, e este aspeto é de certeza uma ideia muito antiga em mim, diria mesmo anterior à minha opção profissional, a literatura portuguesa, o repositório da nossa ficção coletiva, está muito maltratada na escola, reduzida a objeto de análise e pretexto para o estudo das funções da linguagem e escrita, desde a primária até à universidade. O lado verdadeiramente artístico, metafórico, lúdico, de sonho, de viagem …. Não é minimamente abordado na escola. Basta pensarmos neste facto: um professor de Português passa anos a preparar-se para a profissão, tem dezenas de horas de estudo de semiótica, linguística…. Enfim!, e não tem sequer uma hora, no plano de estudos, para experimentar e dominar os processos da oralidade em qualquer contexto, muito menos o da comunicação de uma história ou de um poema. Quando uma criança aprende a ler, já tem 5/6 anos de oralidade, parece evidente que antes de entrar pela gramática, o Pessoa ou o Camões lhe deveria entrar pelos ouvidos. Parece evidente que a porta de entrada da paixão pelas histórias, pela poesia, pelo artifício da linguagem seria a oralidade, com a aproximação à sua experiência de vida, paixão essa que só poderia crescer com o reconhecimento e domínio dos processos estilísticos. Isto não é de todo o que se passa. Mais: nunca se volta lá ou porque o programa não prevê, ou porque a paixão já morreu.

Quando comecei este trabalho, propositadamente, mas também porque não tinha tempo para tudo, recusei-me a ler qualquer estudo, interpretação, comentário dos especialistas da obra.

Passados 3 anos, devo acrescentar que demorei 4 a dizer Os Lusíadas pela primeira vez, deparei-me com esta afirmação do António José Saraiva:

Um velho preconceito tornou Os Lusíadas apanágio dos eruditos e das escolas; mas há no Poema uma oralidade viva, um sabor da palavra gostosa que é própria dos bardos, aedos, dos jograis, dos Antónios Aleixos que nos restam. É um livro para ser entoado por recitadores, e não analisado por gramáticos. Por vezes interessa pouco o que ele diz, e vale só a língua sonora que percorre os vários graus da escala, uma palavra que esplende, um som rouco de queixa ou um gesto teatral que se entrevê. Por vezes, também, é um brinco meio irónico com palavras que se repetem ou opõem, como os poetas sempre gostaram de fazer diante dos seus auditores, que só são perfeitos e cabais quando se embebem como crianças no fluir das palavras e nos seus inesperados efeitos.

Nunca tive a intenção de fazer nada contra nenhum ponto de vista ou abordagem, mas tão só acrescentar uma diferente.

Passados cerca de 5 anos li uma entrevista de Tom Earle em que ele dizia, em resumo o seguinte:

Pusemos Camões num rochedo, como Adamastor. É preciso libertar Camões, ou seja, libertar o leitor de Camões, para que ele leia naquele texto o que quiser. Nós transformamos o poeta no rochedo…

Fiquei muito aliviado com tão doutas opiniões, porque nunca tive a intenção de fazer nada contra nenhum ponto de vista ou abordagem, mas tão só acrescentar uma diferente.

Fazer a falação de uma obra que é dificílima de ler, que exige imensas competências, só ao alcance de alguns, mas que toda a gente pode ouvir/fruir. É como uma partitura de uma sinfonia de Beethoven: não são todos os músicos que a conseguem ler, mas qualquer pessoa pode deliciar-se a ouvi-la.

De resto, e a talhe de foice, o único artigo que li, e reli, de análise da obra foi um estudo de Hélder Macedo saído no início dos anos 80 e reeditado recentemente. Não digo isto por presunção. Apenas para vincar o meu propósito neste trabalho, como já tinha sido de resto com o Sermão da Sexagésima do Padre António Vieira que decorei e falei dezenas de vezes: fazer a falação de uma obra que é dificílima de ler, que exige imensas competências, só ao alcance de alguns, mas que toda a gente pode ouvir/fruir. É como uma partitura de uma sinfonia de Beethoven: não são todos os músicos que a conseguem ler, mas qualquer pessoa pode deliciar-se a ouvi-la.

LMP – Agostinho da Silva fala de Camões e do futuro e que o capítulo 9º dos Lusíadas, a Ilha dos Amores, são já o futuro, o 5º Império. O que é para ti esta Ilha dos Amores?

António Fonseca – Não tenho nenhuma opinião sobre essa afirmação de Agostinho da Silva, autor que muito prezo. Não sei nada do Quinto Império, nem do Quarto nem do Terceiro…Sobre a Ilha dos Amores sei que é uma grande invenção do Camões com ressonâncias noutras mitologias. Que, na volta da Índia, segundo o diário de viagem de Álvaro Velho, os portugueses foram perseguidos pelos indianos e árabes até às redondezas de Melinde, que aí foram agasalhados e bem tratados, que a maior parte deles havia mais de um ano que não comia decentemente frutas e legumes, que quase metade já tinha morrido, que necessitavam urgentemente de uma grande noitada para exorcizar o medo, que o pior já tinha passado e Lisboa estava perto, que o sonho da Índia vinha aprisionado numas amostras de canela e pimenta e nuns indianos que fizeram cativos, que agora podiam ter esperança de abraçar as mulheres e mães … a Ilha dos Amores é essa antecipação feita carne. E é exactamente nesse momento da narrativa real que Camões insere a Ilha dos Amores e não deve ser por acaso que depois disso ele acaba a história gastando apenas mais 3 ou 4 estrofes para entrarem no Tejo ameno e cumprirem, como soldados que regressam, o que o poeta os fez sonhar na Ilha Namorada. Isto eu entendo mesmo sem ter nunca voltado da guerra colonial, de facto, mas apenas nos corpos de tantos amigos. O Quinto Império é uma abstração, uma diletância respeitável e um bom tropos para outro tipo de abordagem que não é a que me interessa.

Viver fora de portas é normal. Não é uma viagem que demora dois anos e se regressa. É um modo de vida. Precisamos de construir outros ninhos. Mais abrangentes, mais universais até porque a própria estrutura familiar, que sustentava os afetos da emigração dos anos sessenta já não é a mesma e os laços que hoje criam o sentimento de pertença, são muitas vezes os mesmos, mas com uma inversão de importância no seu escalonamento. A língua, claro.

LMP – Disseste há uns tempos que a ” catadupa de mudanças políticas, sociais e, sobretudo, económicas a que vimos assistindo, exige-nos o reforço da nossa identidade individual e coletiva, das âncoras de cumplicidade que temos de ir buscar mais longe, fora da efemeridade do presente. De que forma os Lusíadas ajudam os portugueses a reforçar a identidade coletiva e a reinventar as âncoras de cumplicidade de que falas?

António Fonseca – Quanto mais largo é o voo mais sentimos a necessidade do ninho, quanto mais longe da costa mais por ela ansiamos. O espaço expandiu desmesuradamente, não cresceu, nós é que fomos atirados para paragens que ainda há poucos anos só admitíamos como lugares de emigração para uma franja da população relativamente escassa e desfavorecida. Viver fora de portas é normal. Não é uma viagem que demora dois anos e se regressa. É um modo de vida. Precisamos de construir outros ninhos. Mais abrangentes, mais universais até porque a própria estrutura familiar, que sustentava os afetos da emigração dos anos sessenta já não é a mesma e os laços que hoje criam o sentimento de pertença, são muitas vezes os mesmos, mas com uma inversão de importância no seu escalonamento. A língua, claro. Já o próprio Camões o diz quando encontram Monçaide no canto VII, ouvem-no falar castelhano e ficam tão contentes….Que alegria não pode ser tamanha /Que achar gente vizinha em terra estranha. E não é só o lugar simbólico e real que Os Lusíadas ocupam em milhões de falantes. São também as referências de pensamento e culturais que a obra imprimiu no nosso pensar coletivo : desde os acontecimentos da história de Portugal, nomes, episódios…até formas de pensar o nosso tempo: vejamos as citações que os políticos e não só, fazem da obra, ou expressões codificadas que só referi-las é enunciar uma filosofia de vida: Velho do Restelo, Cabo das Tormenta, Esta é a ditosa pátria minha amada…São referências, que aliadas a outras mais mediáticas e atuais, como Benfica ou o Ronaldo, criam o referencial afetivo onde existem os ninhos. Diversificar os materiais dessas referências, conjugar as mais consumíveis com as mais perenes, as mais atuais com as mais antigas, torna o ninho mais largo e sólido. A família deixou de ser o pai e a mãe e tornou-se um espaço físico, sem dúvida, mas também um espaço de referências culturais comuns, que partilho e me aquece fora da geografia. E estes laços não são os que menos precisamos de desenvolver no contexto da globalização, não para o isolamento, mas para desenvolver saudavelmente a expansão.

Essa enxurrada, esse derrubamento de fronteiras, saído da Ocidental praia Lusitana teve um refluxo. Há uma contra onda, que levou praticamente 500 anos a formar-se, e que agora explode: é a África e a Ásia. E é muito curioso ver que nesta nova realidade, com o feitiço voltado contra o feiticeiro, o discurso de Camões se aplica tão bem á maneira como a Europa está a reagir a esta realidade e parecem discursos de políticos europeus e não só.

LMP – Serão os Lusíadas um exemplo para mostrar a todos aqueles que defendem e querem refazer os muros e as fronteiras neste mundo onde a circulação e a troca de informação deveria ser cada vez mais livre. Porque os Lusíadas, como pensas, falam de uma aventura em que as paredes se romperam e os mares muito maiores que o Mediterrâneo, entraram de enxurrada num mundo que estava cartografado havia mais de mil anos.

António Fonseca – Fiz há uns tempos um espetáculo com o José Neves, o José Luís Ferreira, O Fernando Ribeiro, o Paulo Furtado e o Nuno Gama, só com texto de Os Lusíadas que se chamou Força Humana.

O ponto de partida foi exatamente esse: essa enxurrada, esse derrubamento de fronteiras, saído da Ocidental praia Lusitana teve um refluxo. Há uma contra onda, que levou praticamente 500 anos a formar-se, e que agora explode: é a África e a Ásia. E é muito curioso ver que nesta nova realidade, com o feitiço voltado contra o feiticeiro, o discurso de Camões se aplica tão bem á maneira como a Europa está a reagir a esta realidade e parecem discursos de políticos europeus e não só. Os Lusíadas, como todas as grandes obras, não são casuísticos nem normativos na sua letra. São isto e o contrário disto. Sempre que alguém insistiu em torná-los programáticos mutilou-os. O que os percorre é a essência do humano, com as suas contradições. O Adamastor é um tipo feio como os trovões apaixonado por uma ninfa que nem um beijo lhe concede e ele vive a eternidade com este amor entalado. Dizem que é o símbolo dos perigos e do medo. Sim, medo, pânico que nos aconteça uma história de amor assim. Comparado com isso, passar o Cabo das Tormentas vinte vezes é uma brincadeira.

Ponham todas as barreiras a Armada vai passar. A vida vai passar. Destruam-na, ela vai voltar.

LMP – Se para nós portugueses, Os Lusíadas são a maneira maior de contarmos um tempo de diversas formas, inscrito nos nossos cromossomas, que importância poderão ter para todos aqueles que hoje estão unidos por uma língua, a portuguesa, que, nesse tempo, ganhou mundo e integrou dentro delas todas as culturas e olhares do mundo.

António Fonseca – Penso que no mundo de língua portuguesa o Camões e Os Lusíadas são um traço de união, um ponto de encontro, um pouco como se passa entre os portugueses: uma referência comum que nos torna cúmplices. A intensidade dessa cumplicidade varia de comunidade para comunidade, conforme a história da relação de Portugal com cada país e do papel que a língua desempenha na construção da respetiva identidade nacional. Se por exemplo no Brasil, com as feridas da colonização saradas e com cerca de 200 anos de relação autónoma com Portugal, há praticamente uma apropriação do Camões como figura nacional, o mesmo já não se passa com Angola ou Guiné onde ardem ainda as cicatrizes da colonização e onde Os Lusíadas podem ainda correr o risco de ser lidos à letra. Claro que a letra da obra é etnocêntrica, revela uma época e uma visão do mundo e sistema de valores que exclui, apresenta os colonizadores.

Há ainda a ter em conta os diferentes níveis de desenvolvimento. Por exemplo, fiz a gravação integral da obra. No Canto X quis integrar vozes das diferentes comunidades falantes de Português: Goa, Macau, Angola, Guiné….e queria vozes que vivessem no respetivo país. Fiz muitos contactos, tive várias hipóteses, que nunca se concretizaram, por razões várias, mas sobretudo porque não é fácil encontrar em alguns dos países níveis de domínio da língua entre grandes camadas da população capazes de fazer essa gravação. Não estranho que a referência generalizada aos Lusíadas que acontece em Portugal e no Brasil, no estudo da língua, nunca venha a acontecer em Angola ou Moçambique. Cada país terá outras narrativas para se contar.

Será sempre uma obra que iluminará do centro para a periferia. É muito menos o que a prende a um tempo, a uma data, do que aquilo que a projeta para o futuro, para o universal.

A governação fomenta a arte e a cultura também como um alfobre onde se se produza a sua própria crítica? Se a cultura e a arte não produz a denúncia da sociedade e do poder e se não é benvinda por isso e paga também para isso, então é só consumo, é só sistema, voracidade, mais do mesmo.

LMP – Um projeto como este não deveria ser assumido como serviço público e ter apoio transversal a várias áreas da governação?

António Fonseca – A governação, o Governo tem legitimidade para determinar o que é serviço público. Não me compete ser juiz em causa própria. O que penso é que há um défice enorme do lugar que o imaterial tem na definição das políticas dos Governos do Mundo. Do papel disso na vida das pessoas, na luta feroz entre os interesses do lucro e da ganância e o do bem estar das pessoas e saúde do mundo, na imposição violenta, através dos media e da educação, desses modelos e dessas narrativas que servem o interesse de meia dúzia. E o Governo português não está inocente nisso. Nem eu estou inocente.

O que é um serviço público na cultura? Existe? Existe sequer cultura? Existe sequer orçamento da cultura?

A cultura não é o qb visível e espetacular desta organização? A governação fomenta a arte e a cultura também como um alfobre onde se se produza a sua própria crítica? Se a cultura e a arte não produz a denúncia da sociedade e do poder e se não é benvinda por isso e paga também para isso, então é só consumo, é só sistema, voracidade, mais do mesmo.

Com este projeto não tenho sequer essa pretensão. Espanta-me que o poder, a governação, não se aproprie dele toda vaidosa. Estamos mesmo muito mal!

Carlos Fragateiro