O Brasil Não Conhece o Brasil

LP – Para alguém que é, ao mesmo tempo, dos jornais e do teatro, áreas cuja principal função é dar visibilidade ao humano, o melhor é começar pelas pessoas. Fale-nos de três de quem foi muito amigo: Elis Regina, Plínio Marcos e João Apolinário.

Oswaldo – Todos temos ao menos duas famílias. Uma, biológica, natural. Outra, constituída ao longo do tempo, resultado de escolhas, amizades que ao cruzarem nossos caminhos fazem pousada em nossas vidas. E ali ficam para sempre. Ao acaso foram citadas, da segunda família, três figuras públicas, mas há outras tantas que nas redações e nos palcos me ensinaram a ser estudante e, cada qual à sua maneira, me apontaram caminhos. As fortes personalidades de Elis, Plínio e Apolinário talvez lhes dessem certa reputação de pessoas de difícil convivência. Pessoalmente, nunca tive queixa. Como diria um amigo jornalista que partiu também antes da hora, Elis Regina, quarenta anos depois da sua morte, está cantando cada dia melhor. Ela ocupa um espaço único na música popular brasileira, ainda uma referência. Foi minha assistente de direção, vejam só, no show “São Paulo, Brasil” com a banda de César Camargo Mariano (com quem estava casada) e, mesmo grávida de Maria Rita, raramente faltava aos ensaios e tudo observava e anotava com rigor. De Plínio Marcos fiquei amigo antes mesmo de eu me mudar para São Paulo e reencontrá-lo na redação do jornal “Última Hora” onde trabalhávamos sob o comando de um poeta. Sim, ele, João Apolinário Teixeira Pinto, que se exilou no Brasil por dez anos, até o fim da ditadura em Portugal, pra onde voltou e encontrou repouso na pequena e secular Marvão. No exílio em São Paulo o poeta Apolinário se tornou militante do teatro, como crítico e testemunha do mais rico período da cena brasileira, contraponto vigoroso à ditadura militar, período em que Plínio Marcos se afirmou e abriu espaço para uma nova geração de autores. E mais de vinte anos depois da morte de Plínio, a sua obra teatral continua viva e presente no trabalho de jovens atores e encenadores. Elis, Plínio e Apolinário são três das muitas saudades que carrego da família que fiz ao trocar a minha cidade de Marília, no interior, pela capital.

LP – João Apolinário exilou-se no Brasil, que na altura era lugar de exílio para muitos portugueses, para fugir a uma ditadura e acabou por viver uma outra, a ditadura militar. Como é que ele viveu essa nova realidade e se tornou militante do teatro, como crítico e testemunha do mais rico período da cena brasileira? Para muitos de nós é importante conhecer essa obra, principalmente porque conhecemos muito pouco sobre ele. O que se conhece são as três composições que Luís Cilia fez sobre os poemas “É preciso avisar toda a gente”, “Sei que me esperas” e “Recuso-me”.

Oswaldo – Poeta, jurista formado em Coimbra e Lisboa, jornalista e correspondente de guerra em 1945, e que antes de vir para o Brasil dedicou-se ao teatro no Porto, João Apolinário encontrou abrigo, aqui, na gente de teatro, da qual se aproximou logo ao chegar. Desembarcou em São Paulo, com a mulher e os dois filhos, no exato período em que o teatro brasileiro escrevia páginas importantes da sua história. Período em que o teatro aqui buscava um rosto próprio, na linguagem cênica e na estética, voltado ao estudo e compreensão do ser brasileiro em sua complexidade. Despontavam então nomes fundamentais como Antunes Filho, Cacilda Becker, Augusto Boal, Ademar Guerra, Ruth Escobar, Tônia Carrero, José Celso Martinez Corrêa, Plínio Marcos, Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Eva Wilma, Flávio Rangel, Nydia Lícia, Antonio Abujamra e tantos mais. Enfim, um conjunto de artistas que, formados nos anos 1950 pela influência de diretores italianos como Adolfo Celli, alcançavam autonomia para definir outros caminhos e possibilidades.

João Apolinário chegou em dezembro de 1963 e foi trabalhar no jornal Última Hora, ligado ao governo de João Goulart que seria deposto pelo golpe militar de março de 1964. Ou seja, o poeta viveu pouco tempo sem ditadura a assombrá-lo. O exercício da crítica teatral o levou a amizades que tornaram suportável e produtivo o seu exílio. Deve-se a ele a criação, em 1972, da Associação Paulista de Críticos de Arte, a única entidade de críticos ativa no Brasil. Sua obra teatral está publicada em dois volumes com mais de trezentas críticas e ensaios, compilados pela pesquisadora e professora de História Maria Luiza Teixeira Vasconcelos, a companheira que o seguiu na volta a Portugal, no início de 1975. Voltou disposto a ser poeta em tempo integral. Depois de atuar alguns anos no Direito encontrou refúgio no interior, quase na fronteira com Espanha. Ali começou a produzir e a organizar a sua poesia, reunida em livros como O Poeta Descalço, Amorfazeramor e Apátridas. Já passou da hora de Portugal descobrir a poesia de João Apolinário. Poesia militante, como toda poesia deve ser da vida, e necessária.

LP – Algo que também desconhecemos é que o seu filho, João Ricardo, foi o líder de um grupo musical emblemático como foram os Secos e Molhados.

Oswaldo – João Ricardo, além de músico, era também jornalista. Dividia-se entre as redações do jornal Última Hora e da TV Globo, até que seu grupo musical, Secos e Molhados, se transformou em meteórico sucesso nacional. Dos bares na noite de São Paulo ele saltou para grandes teatros, estádios e televisões do país, embalado por uma linguagem musical e performática que arrebatou o público. Os anos iniciais da década de 1970 foram dominados pelo Secos e Molhados, e nele se destacou um ator que tentava a vida no teatro quando João Ricardo o convidou para vocalista. A presença teatral e a voz incomum de Ney Matogrosso desde então nunca mais saíram de cena e algumas composições de João Ricardo permanecem como testemunho de um momento no Brasil em que era urgente “mais flores, mais flores”, como cantavam os versos de seu pai João Apolinário que, então, após a Revolução dos Cravos, já estava de malas prontas para voltar definitivamente a Portugal.

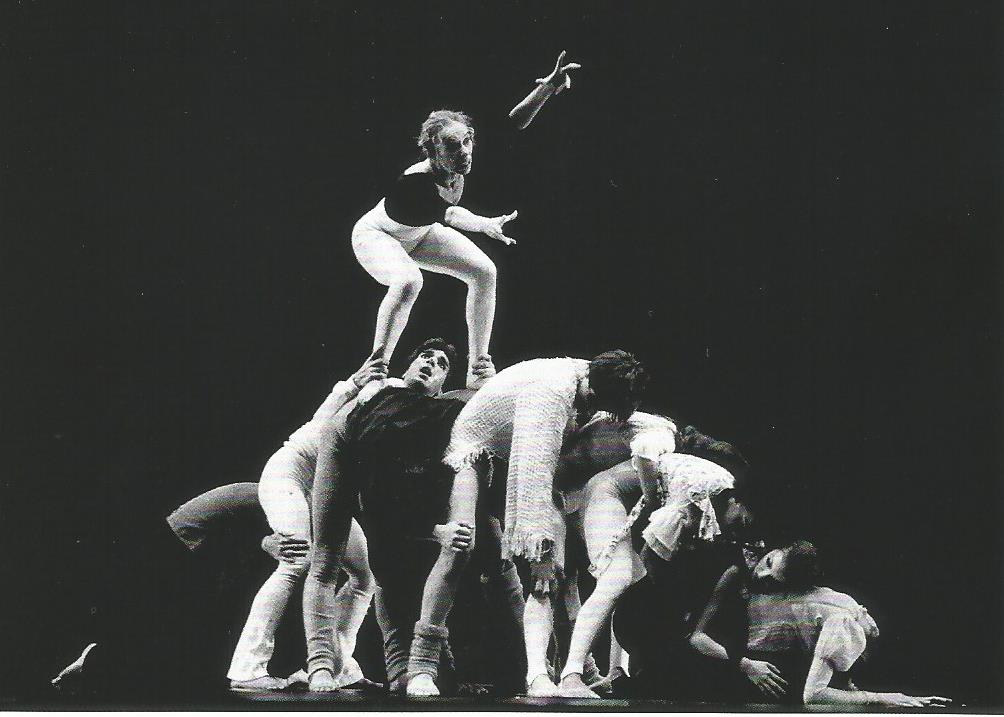

LP – E um projeto como o do Ballet Stagium, fala dele como sendo algo fundamental na cultura do Brasil.

Oswaldo – Falo porque sou testemunha. Como foram Elis Regina, que ensaiou no Ballet Stagium, Plínio Marcos, dançado pelo Stagium quando seus textos foram silenciados pela censura militar, e João Apolinário que viu nascer a primeira companhia profissional e permanente de dança no Brasil há exatos 50 anos. Os bailarinos Márika Gidali e Décio Otero, entretanto, não se limitaram aos palcos históricos e sofisticados de São Paulo, Rio de Janeiro e capitais. Nem reproduziram coreografias europeias consagradas. Trocaram cisnes, fadas e príncipes por temas ligados à atualidade do seu país e do mundo, e dançaram a música popular para espanto dos preciosos ridículos. Saíram por favelas, presídios, cidades do interior e à beira do Rio São Francisco, por escolas de samba e aldeias indígenas. O Ballet Stagium, literalmente, desbravou o Brasil e, assim, também descobriu o Brasil e aprendeu com a sua gente, a sua história, a sua cultura. Graças à colaboração de Ademar Guerra, amigo e um dos mais notáveis diretores do teatro brasileiro da geração 1950/60, a linguagem teatral contaminou a dança do grupo, bem antes de se falar em dança-teatro. O pioneirismo do Ballet Stagium é inquestionável, por isso insisto que a história da dança no Brasil se divide em antes e depois daquele outubro de 1971.

LP – Na sua perspetiva que outras pessoas, projetos ou obras de referência brasileiras seriam fundamentais para a construção de todo um quadro de pensamento para o que poderá ser uma pátria da língua portuguesa? Falo de pessoas como Mario Schenberg, considerado o maior físico teórico brasileiro e personagem da sua peça “A Dança do Universo”, inspirada no livro do também físico e astrônomo Marcelo Gleiser, ou como o sociólogo Florestan Fernandes, tema da sua última peça “Vicente e Antonio”.

Oswaldo – Como canta Elis Regina, “o Brasil não conhece o Brasil”. Tirando as celebridades do momento, há certa tendência a ignorar-se tudo o que não é visível aos olhos das mídias digitais, mesmo em setores cuja tarefa é revelar o invisível. Embora não seja privilégio brasileiro, esse olhar para fora tende a ser dominante num país cuja colonização cultural europeia, preferencialmente francesa, foi trocada pela americana do norte. Mais que pessoas – e há muitas com contribuições a oferecer em vários campos, da ciência às artes – penso que se deva procurar instituições que são referências, ligadas ou não a universidades, públicas e privadas, e entidades como academias de Letras (a nacional e as regionais) e a SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

LP – É verdade que a Elis Regina canta “o Brasil não conhece o Brasil”. Mas o Oswaldo também admira o Ballet Stagium porque, como disse, saíram por favelas, presídios, cidades do interior, por escolas de samba e aldeias indígenas, e, assim, também descobriu o Brasil e aprendeu com a sua gente, a sua história, a sua cultura.

Nós, que somos de fora, dos outros países e continente onde se pensa e comunica em português, também queremos descobrir o Brasil, mas não sabemos por onde começar, qual o roteiro que devemos seguir. Por isso necessitamos de indicações mais precisas para podermos organizar a viagem ou as viagens.

Por necessitamos que nos diga por onde poderemos começar e quais as referências a ter em conta?

Oswaldo – Há um dito popular que diz que o Brasil não é para amadores. E mesmo profissionais (historiadores, cientistas sociais, cientistas políticos etc.) têm dificuldade em estabelecer um roteiro para conhecê-lo. Sempre que um europeu pergunta como vai o Brasil eu pergunto: qual? O Brasil oficial, das instituições, diz pouco de nós, embora reflita as contradições de uma nação politicamente semianalfabeta. Pode-se dizer que todos os países são múltiplos, mas poucos como este têm uma diversidade tão grande de culturas e histórias habitando o mesmo e imenso território. A uni-lo, a mesma língua, com suas variações.

Sabendo que ofereço apenas um dos muitos roteiros possíveis para descobrir o Brasil na sua multiplicidade, sugiro então que o interessado mergulhe na nossa literatura. E não receie começar pelos autos de José de Anchieta, que no início da colonização valeu-se da poesia e do teatro em seu trabalho catequético. É notável como Anchieta, o primeiro a fazer literatura na nova colônia, manejou três línguas – português, latim e tupi-guarani – para “evangelizar” os nativos e cumprir as tarefas nem sempre altruístas e desinteressadas dos Jesuítas. Também assim se explica tantas palavras e expressões indígenas incorporadas ao português brasileiro, à língua de Pindorama.

Saindo do passado remoto, o interessado encontrará na literatura produzida a partir do século 19, um bom painel do Brasil. Novamente, comece pelo teatro. Martins Pena foi o primeiro comediógrafo a retratar da vida na corte, Rio de Janeiro. E, mais no final do século, encontre o teatro de Artur Azevedo e o teatro e romances de seu irmão mais novo, Aluísio, que mostram um país de mulatos, cortiços e casas de pensão, diferente do glamour europeizado da capital da República.

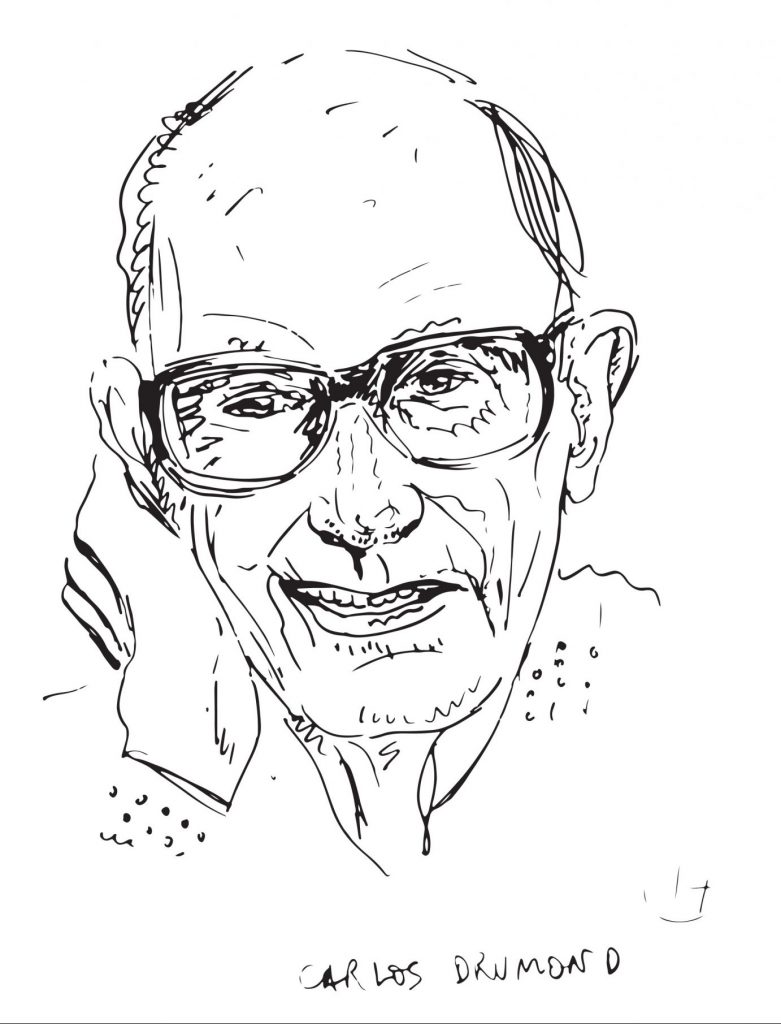

Observe-se que Artur e Aluísio Azevedo nasceram muito longe do Rio de Janeiro, no norte do País, em São Luís do Maranhão. Essa migração para o eixo Rio-São Paulo onde se concentrava o poder político e econômico foi, até depois da segunda metade do século 20, destino da maioria dos escritores que, entretanto, não abandonaram as raízes regionais em suas obras. Isso vale para a poesia do baiano Castro Alves, dos pernambucanos Manuel Bandeira e João Cabral de Melo, do maranhense Ferreira Gullar, do amazonense Thiago de Mello e do mineiro Carlos Drummond de Andrade. E vale também para os romances do riograndense do sul Érico Veríssimo, do paulista Mário de Andrade, da cearense Rachel de Queiroz, do mineiro Guimarães Rosa ou dos baianos Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro – e, uma exceção, a obra múltipla do paraibano Ariano Suassuna, que se estabeleceu em Recife e lá ficou.

Poucos, como o poeta Manoel de Barros tiveram reconhecimento sem deixar o seu lugar, o Pantanal mato-grossense, onde viveu até os 98 anos. Como ele, e tão longevo quanto, Cora Coralina, poeta revelada aos 76 anos, morando no coração do país, em Goiás, e ao sul Mário Quintana, gaúcho de Porto Alegre, cuja poesia maior não foi suficiente pra lhe dar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, criada em 1897 pelos irmãos Azevedo e por Machado de Assis, que deixei por último por ser o primeiro, e cuja obra é fundamental nesta tentativa de descobrir o Brasil.

Claro, é um roteiro que o interessado deve completar e no qual, de propósito, estão ausentes contemporâneos vivos, para me livrar do esquecimento de nomes e porque, alguns, são facilmente reconhecidos em jornais, revistas e mídias digitais. Deixo ao leitor esse convite para conhecer o Brasil pela literatura. Penso ser um jeito muito agradável de reconhecer as muitas faces deste País. E, se possível, ler ouvindo os sons do Brasil, que são mais ricos e variados do que supõe a indústria da música.

LP – Sempre se afirmou como um tolerante, ou um intolerante à intolerância. Será que hoje, perante uma realidade onde o pensamento único é dominante, ainda acredita que pessoas diferentes podem conviver? E como se consegue praticar essa convivência quando estamos permanentemente a ser bombardeados por um discurso dominante, o dos donos da verdade?

Oswaldo – Mais do que nunca, é urgente acreditar e apostar na tolerância. Reconhecer a diversidade, aceitar as diferenças é um exercício diário porque tudo nos empurra para o sentido oposto. A espécie humana, como as demais, teme o que não lhe é espelho, teme o estranho, o diferente, o divergente. Fruto da ignorância e do medo de admitir que tudo está em movimento e em transformação, a intolerância gera “certezas” que funcionam como porto seguro. O pensamento único e os donos da verdade são âncoras para quem sonha um universo estático, previsível. Por isso crescem os mercadores de pensamento pronto, de autoajuda, que hoje são os que mais testam minha capacidade de tolerância. Diariamente somos bombardeados por mensagens nas redes sociais e por pensadores de almanaque a submeter o pensamento a platitudes, e que ganham espaço na imprensa e em todas as mídias, alguns a ostentar vistosos vernizes acadêmicos. Embora vendam facilidades na interpretação dos factos cotidianos e da vida, esses mercadores atuam como sacerdotes e disseminam, mesmo não querendo, a intolerância. Sim, porque bloqueiam o pensamento livre e a capacidade dos indivíduos de desenvolver ideias próprias. Apesar desses que vendem bulas para todos os males, insisto em apostar na tolerância como uma das possibilidades de convivência saudável entre pessoas que são e pensam diferente.

LP – Nasceu e cresceu em Marília, e aí integrou o movimento estudantil enquanto presidente da União de Estudantes Secundários, participou dos grupos da Ação Católica numa época em que a Igreja já era a da Libertação, e atuou no teatro, no cine-clubismo e na imprensa local. Conviveu e foi influenciado por intelectuais marxistas e a sua família era católica tradicional. Podemos ver esse seu percurso como uma matriz possível para ajudar a formar uma pessoa tolerante?

Oswaldo – Com certeza. Sou resultado da diversidade que cercou minha formação como gente e como profissional do palco e da escrita. Aprendi desde cedo que as pessoas são diferentes e que a única intolerância possível é contra as desigualdades produzidas pela injustiça, pela miséria e pela dominação de alguns indivíduos, ou grupos de indivíduos, sobre os demais. Nasci em 1946 numa família católica cercada por espíritas, mães de santo, ateus, beatas, comunistas, pretos, amarelos, brancos, pés-de-valsa (dançarinos), professores, músicos, analfabetos, artesãos, ferroviários, retirantes nordestinos, sotaques de várias regiões do Brasil e de imigrantes – italianos, árabes, japoneses e portugueses – criando uma fala multicolorida e sonora. Essa gente toda me ensinou a ver o mundo e procurar entendê-lo. Isto é que continua dando sentido a essa tarefa de viver.

LP – É jornalista e homem de teatro, e já confessou que foram estas duas vocações que o “ajudaram a ser gente”. Como é que foi possível conciliar duas áreas profissionais que exigem tanto de cada um de nós?

Oswaldo – Foi possível conciliar enquanto, nas redações, estive fora dos postos de chefia. Repórter e redator eu tinha flexibilidade de tempo, de horários, que me permitia com algum planejamento manter atividades paralelas no teatro, como diretor ou autor. Houve um período, porém, que os horários de fechamento da redação coincidiam com os de abertura dos espetáculos e então me impediram de trabalhar como ator. Aí, tive de escolher e fiquei uns pares de anos fora do palco. Até que decidi voltar em definitivo pra minha casa, o teatro, e abri mão das redações. Aos quarenta anos aceitei o risco de não ter salário garantido no fim do mês. Foi uma opção de vida. Não me arrependo.

LP – Entre 1969 e 1992, quando ocupou cargos importantes na imprensa paulistana, nos jornais “Última Hora” e “Folha de S. Paulo” e na revista “Visão”, viveu intensamente o jornalismo. Apesar de estar longe de algo que lhe fez conhecer as pessoas e trazer à superfície o que de melhor e mais genuíno há nelas, como se sente quando vê muitos órgãos de comunicação a tornarem-se peças importantes dum grande jogo de sombras em que este mundo se tornou?

Oswaldo – A imprensa desde sempre é a vidraça na qual todos gostamos de atirar pedras. As teorias conspiratórias da história atribuem à imprensa a culpa por tudo ou quase tudo (de ruim, claro) que acontece às sociedades e aos países, como se esses não tivessem vontade própria. A imprensa está sempre envolvida em atmosferas diabólicas, tramando contra a vida das pessoas. Não importa a ideologia (partido político ou religião) que esteja no poder, a imprensa é sua inimiga. Deixando de lado as fantasias conspiratórias que envolvem a imprensa, incluindo aí os veículos de informação digitais, é óbvio que enquanto empresa ela é vulnerável a influências econômicas e ou ideológicas. Antiga máxima dos jornais impressos dizia que “a opinião é livre, mas o papel tem dono”. Não faltam episódios históricos em que a imprensa desempenhou papel relevante ao inclinar-se para um ou outro lado. No Brasil dos anos 1950, a crise que levou ao suicídio o presidente da República, Getúlio Vargas, teve entre seus ingredientes mais explosivos a disputa entre jornais contra (O Globo e Tribuna da Imprensa) e a favor (Última Hora) do governo. Este é o tema da minha peça “Um tiro no coração”. Mas dizer que tudo foi culpa da imprensa é ignorar que ela apenas refletia as forças políticas em conflito em um país dividido e uma sociedade fragmentada. O mesmo ocorreria dez anos depois, quando um golpe de Estado instaurou uma ditadura militar no Brasil, em 1964. E vinte anos depois lá estava a imprensa nas ruas, agora a pedir eleições diretas e a volta ao Estado de Direito. Enfim, a imprensa e os chamados órgãos de informação devem informar, sua matéria prima é a notícia, os factos de interesse público. Já os órgãos de comunicação, eles se confundem frequentemente com a publicidade e o entretenimento. Há que se distinguir os papéis sociais de informar e o de comunicar, entreter.

LP – O teatro ensinou-lhe que, como personagem, não se basta, é insuficiente, pois precisa e depende do olhar do outro. Viver em diálogo é melhor que em monólogo. Um diálogo que, como no passado, discuta as grandes questões. Qual é para si a grande missão do teatro hoje?

Oswaldo – A de milênios, ser espelho do mundo, mostrar ao ser humano a sua face, feia ou bonita, gentil ou estúpida. Em que pese a proliferação de monólogos (monodramas, no início do século 20), por razões de vaidade e de economia, penso que eles não são a melhor expressão do teatro e dependem das virtudes histriônicas de seus intérpretes. Gosto de fazer uma analogia musical. No recital de um guitarrista virtuose, depois da primeira música estamos em estado de graça; depois da segunda, suspiramos com tanto talento; na terceira, sentimos que seria bom acrescentar à guitarra uma flauta, talvez um pandeiro. O monólogo provoca a mesma insatisfação na plateia, embora ela finja que não. Essa ideia que faço do teatro tento aplicar à vida cotidiana, à minha relação com as pessoas. Enfim, penso que o diálogo faz mais sentido que o monólogo. Na vida e no palco. Foi assim na evolução da tragédia grega do narrador solitário de Ésquilo aos vários personagens de Sófocles e Eurípides, quando o diálogo então se impôs à narrativa.

Na origem do teatro, vale observar, não está o ritual religioso como muitos insistem ainda em ensinar. O teatro nasce do pensamento e não da religião que, se tanto, contribuiu para o espetáculo enquanto ritual – e o espetáculo não é parte da poética, radicalizava Aristóteles. É no teatro que a pólis se reconhece, discute ideias, pensa as feridas e reinventa a história. Foi assim há milênios. Continuará assim neste terceiro milênio pós-pandemia. Sabemos, enquanto houver ao menos duas pessoas na face da Terra, não há hipótese de o teatro acabar. Melhor, portanto, o diálogo que o monólogo.

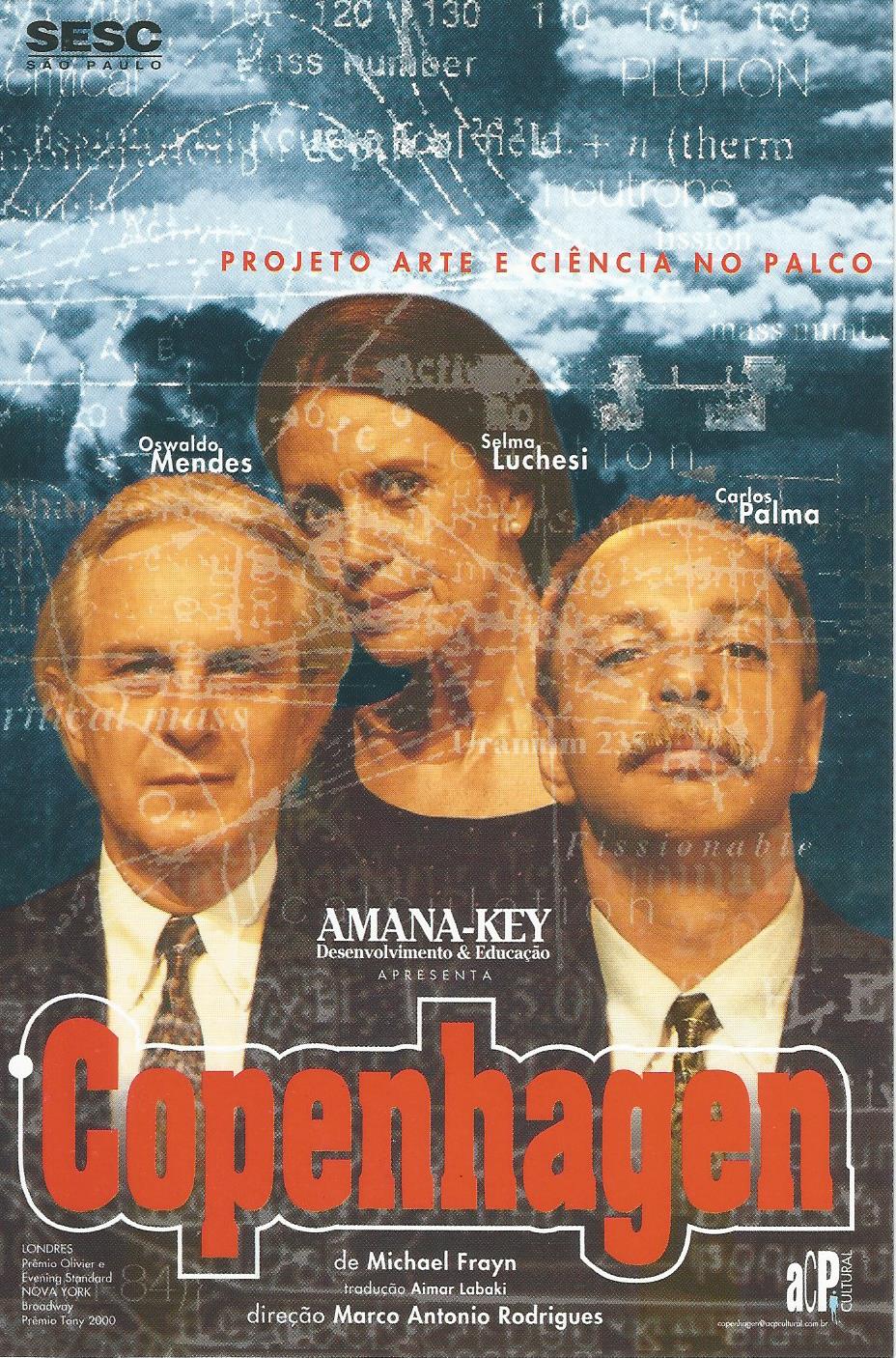

LP – Foi ator no espetáculo 12 Homens e uma Sentença, escreveu Insubmissas, sobre mulheres cientistas de diferentes épocas, duas peças que são hinos contra os preconceitos e a intolerância. Integrou o elenco de Copenhagen e E agora, Sr. Feynman?, e escreveu O julgamento de Oppenheimer e A Dança do Universo, onde se mostra a importância do conhecimento. Escreve Um tiro no coração, a biografia de Plínio Marcos (Bendito maldito) e António e Vicente, mostrando que é fundamental lutar contra o esquecimento pois sem memória não há futuro.

Não serão a Tolerância, o Conhecimento e a defesa da Memória os pilares que deveriam balizar os nossos passos neste tempo de pandemia?

Oswaldo – Não tenho dúvida, pois a Humanidade jamais viveu episódios semelhantes e de tais proporções, que se saiba. Há que se tirar lições deste penoso aprendizado. A pandemia veio testar os limites da nossa Tolerância, pessoal e coletiva, do nosso Conhecimento e da nossa Memória – biológica, social, cultural e histórica. O mundo não será o mesmo, espero. Logo, quando tudo passar, será desastroso tentar viver em um lugar que não existe mais. Que mundo será esse, não sabemos. Porém, já há alguns sinais. O vírus mostrou a inutilidade das fronteiras, por exemplo. Mostrou o quanto as multidões podem ser perigosas, para muito além da manipulação política e beligerante a que se prestaram ao longo do século passado, outro exemplo. Mostrou que a segurança só existe se todos estiverem seguros. Que a sua saúde é a minha saúde e a minha morte pode ser também a sua. Tomara novos e melhores padrões de comportamento se estabeleçam nas relações entre indivíduos e nações. Não virá o reino da justiça e da felicidade do profeta Isaías, entretanto. E quem atua na Arte e na Ciência terá de repensar o papel que lhe cabe neste mundo em permanente transformação. No mínimo o papel de eternos estudantes.

LP – Gosto dessa ideia de eternos estudantes ou, diria eu, pessoas inquietas que transformam a sua vida numa procura permanente do conhecimento. Isso acontece com todos os criadores, de todas as àreas do conhecimento. Inquietação com que deveríamos contaminar todas as pessoas desde a mais tenra idade.

A minha curiosidade é saber como e quando essa inquietação ou vontade de saber mais toma conta de si, e como é que ela cresce e dá origem a uma obra. Por exemplo com a sua peça Insubmissas, onde cruzou mulheres cientistas de várias épocas.

Oswaldo – Ao me aproximar da Ciência pelo Teatro, logo percebi que em um e outro campo foi mais longo (e ainda é) o caminho para as mulheres. Nas artes cênicas só há pouco, nem 200 anos, elas tiveram direito ao palco. E na Ciência, embora desde milênios tentassem furar o bloqueio masculino e do preconceito, elas figuravam como exceções a confirmar a regra de certa misoginia.

Já na peça “Copenhagen”, minha estreia no grupo Arte Ciência no Palco (ACP), a presença da mulher, na figura de Margaret Bohr, chamava a atenção pelo seu olhar incômodo, questionador daquela disputa de egos em que nomes como Lise Meitner e Marie Curie eram apenas citados ou ignorados. A partir dessa observação, e do estímulo das atrizes do ACP, comecei a estudar a trajetória das mulheres nas ciências desde a Antiguidade.

Ao escrever a peça, ao transformar o estudo e a pesquisa em narrativa cênica, era preciso definir algumas mulheres que pudessem abarcar a saga de todas as muitas estudadas. Teatro, como a poesia, é síntese. Ou seja, definir em cada personagem os pontos de referência através dos quais contar suas respectivas histórias. Assim, para Hipácia (ou Hipatia) escolhi os momentos que antecederam a destruição da biblioteca de Alexandria pelos cristãos. Para Marie Curie, a consagração ofuscada pelo escândalo da relação com um parceiro de trabalho, que interessou mais à imprensa francesa que o Nobel que Madame acabara de conquistar. Para Rosalind Franklin, o diálogo com a mãe sobre o câncer que a matou e a busca de entender a vida para além da genética. Já a brasileira Bertha Lutz é quem estabelece o jogo dramático entre as personagens, a partir do conflito em que ela mesma se coloca ao declarar que, antes de firmar-se como cientista, era urgente definir seu papel como mulher na sociedade. E ela o faz trocando a pesquisa científica pela militância política.

Portanto, escrevo sim a partir de uma inquietação, de perguntas, da necessidade de diminuir um pouco minha infinita ignorância e, não menos importante, a partir de uma provocação. Sim, porque a escrita é uma atividade que exige tanta disciplina e suor que, se for deixado ao sossego, todo autor se entrega a certa lassidão. Por isso a maioria precisa de ser provocada e desafiada, seja por que razão for.

LP – Perguntei-lhe sobre esse enquanto criador, com a consciência que isso também acontece com os espectadores. Lembro-me da ida do Arte e Ciência no Palco à Universidade de Aveiro, quando vieram a Portugal em 2005, e conseguiram, como nunca tinha acontecido, mobilizar diferentes departamentos da Universidade à volta dos espetáculos que apresentaram: Copenhagen, E Agora, Senhor Feynman? e A Dança do Universo. Esse foi um momento único onde se romperam as fronteiras entre as diferentes áreas do conhecimento e se mostrou que uma outra relação seria possível se houvesse espaços de encontro e cruzamento no campus universitário.

Oswaldo – Foram mágicas e singulares aquelas apresentações em Aveiro. Lembro-me especialmente da noite em que, teatro lotado, escancaramos as portas laterais de modo que a Natureza do parque à volta invadiu o palco e a plateia como a querer saber o que estávamos nós a falar dela, a Natureza. E toda aquela discussão sobre a Física e o Universo ganhou uma dimensão única de diálogo com a realidade. Aquele momento confirmou a certeza, repito, de que o Teatro é a arte do conhecimento. E por ser arte é belo.

LP – Hoje a pandemia obriga-nos a atuar local e a pensar global e sabemos que é nos domínios da cultura e do conhecimento que essa articulação melhor se faz. Sabemos também, como nos mostra a filosofia africana Ubuntu que “Eu sou porque nós somos”, que cada um de nós só pode ser feliz se o outro e a comunidade também o forem. Sabemos mais do que nunca que este vírus só será vencido se o problema for resolvido tanto ao nível local, como global.

Tendo nós uma língua que tem todo o mundo dentro dela, uma língua de diálogo, como poderíamos, na sua perspetiva, pensar um projeto para a cultura e o conhecimento que fosse capaz de atravessar e de criar pontes no interior deste universo único da língua portuguesa?

Oswaldo – Essa pergunta vale alguns milhões. E a resposta é múltipla, nela cabem todas as utopias. Incluindo a de um planeta sem fronteiras geopolíticas, nacionais e culturais. Reconhecer-se no outro não é abdicar da sua individualidade, mas a Cultura, como conjunto de elementos definidores de uma identidade coletiva, pode também servir de barreira ao entendimento se não se abrir ao diálogo, à troca, à mistura com outras culturas. A Cultura é o já sabido, o já experimentado, o já consolidado, o porto seguro. A Arte e a Ciência são a ruptura e apontam para o horizonte, para o navegar sem certezas em águas desconhecidas. Criar pontes no interior do universo da língua portuguesa é abrir-se ao futuro, embalados pela beleza do cantar dos nossos poetas maiores e pela coragem ancestral de lançar-se ao não-sabido. Preservar é reinventar-se.

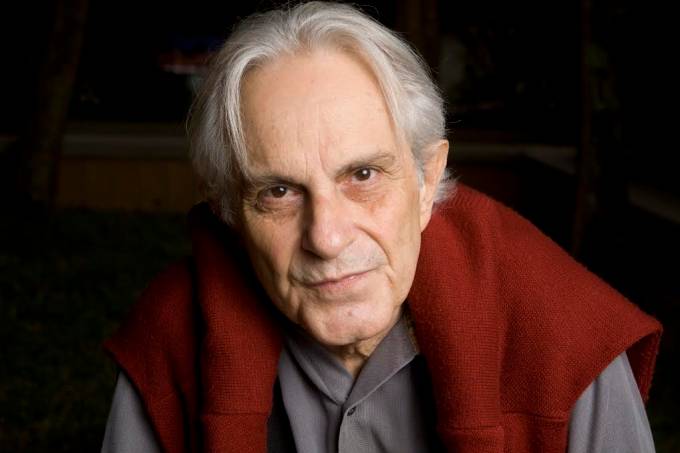

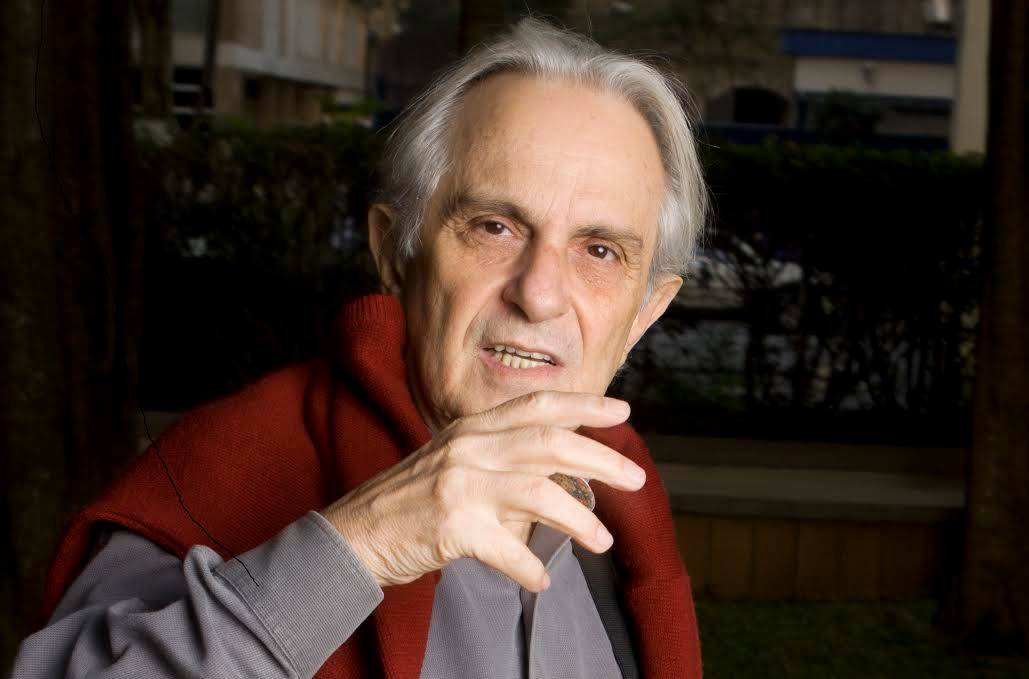

Oswaldo Mendes

Biografia

Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro por Bendito Maldito – Uma biografia de Plínio Marcos (Editora Leya), Oswaldo Mendes escreveu na pandemia Vicente e Antonio, peça cuja leitura foi gravada no Teatro Sesc Anchieta e lançada no YouTube em julho de 2020, com direção de Eduardo Tolentino de Araújo. Ator, diretor e dramaturgo nascido em Marília em 1946, é formado pela Escola de Arte Dramática da USP – Universidade de São Paulo em 1971. Jornalista de 1969 a 1992, cofundador da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, diretor do jornal Última Hora (SP), editor do suplemento Folhetim e subsecretário de redação da Folha de S. Paulo e editor de Cultura da revista Visão.

Integra o grupo Arte Ciência no Palco, onde atuou em Copenhagen, A dança do Universo, Oxigênio, After Darwin (fez adaptação), E agora, sr. Feynman? (adaptação), Quebrando códigos e Perdida – Uma comédia quântica (indicado ao prêmio Shell de melhor ator em 2002), entre outros espetáculos. Escreveu Brecht segundo Brecht (1974); Revista do Henfil (1978); Um tiro no coração (1984); Por baixo do pano (1994); Voltaire, Deus me livre e guarde (Prêmio Mambembe 1998); A que ponto chegamos (2000), A dança do Universo (2005); Insubmissas (2014) sobre mulheres na ciência, indicada aos Prêmios Shell e APCA; e as inéditas Trotsky no exílio (2015), adaptação do original de Peter Weiss; O julgamento de Oppenheimer (2018) sobre o “pai da bomba atômica “; Eu fiz por merecer (2019) sobre Plínio Marcos; e Vicente e Antonio – A história de uma amizade, sobre o sociólogo e deputado Florestan Fernandes e o crítico literário Antonio Candido.

Trabalhos recentes como ator. Em Teatro: 12 Homens e uma Sentença (de 2010 a 2012), Anti-Nélson Rodrigues (2014 e 2016), Cenas de uma Execução (2016) e Brincando com fogo (Strindberg, 2020). Televisão: Envelhescência (TV Cultura, 2017) e série Aruanas (Globo, 2019). Cinema: A memória que me contam, de Lúcia Murad (2012) e A Despedida, de Marcelo Galvão (2014).

Dirigiu, entre outros espetáculos: Brecht segundo Brecht com Armando Bogus, São Paulo Brasil com César Camargo Mariano, Essa mulher com Elis Regina, Sinal de vida de Lauro César Muniz com Antonio Fagundes e Francisco Milani, Natal na praça com Etty Fraser, Nelson Baskerville e Caio Blat e A que ponto chegamos com Esther Góes, Walter Breda e Tato Fischer.

Livros publicados: Bendito Maldito – Uma biografia de Plínio Marcos (Ed. Leya, 2009), Teatro e Circunstância (Ed. Núcleo, 2005), com três de suas peças já encenadas, Ademar Guerra: O Teatro de um Homem Só (Ed. Senac, 1997), indicado ao prêmio Shell, e Getúlio Vargas, uma Biografia (Ed. Moderna, 1984). No prelo, Vicente e Antonio (editoras Senac e Contracorrente).