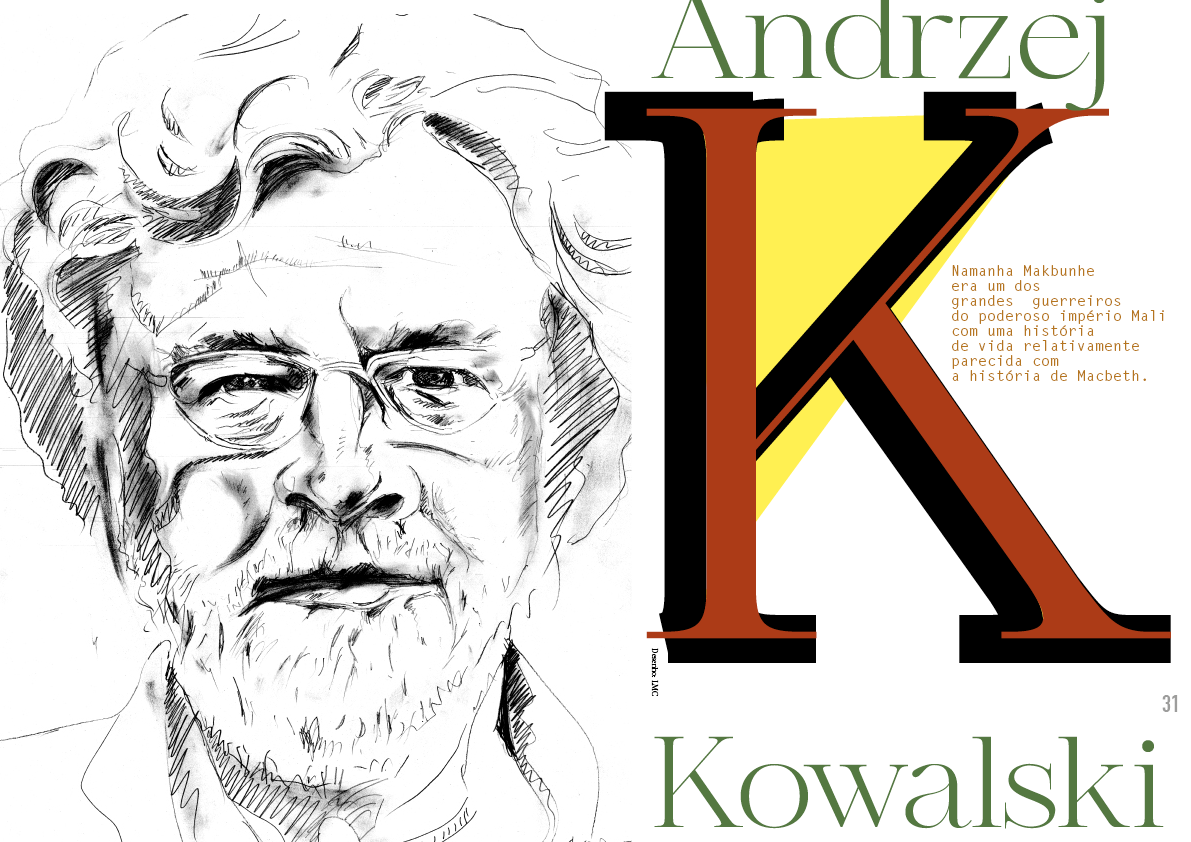

Andrzej Kowalski – Namanha Makbunhe

Namanha Makbunhe era um dos grandes guerreiros do poderoso império Mali com uma história de vida relativamente parecida com a história de Macbeth.

A apresentação do espetáculo Namanha Makbunhe, em 2007 no Teatro da Trindade em Lisboa, uma adaptação do Macbeth de Shakespeare à realidade da Guiné Bissau, foi um exemplo paradigmático dos caminhos possíveis e das potencialidades únicas de um projeto nos domínios da cultura e do conhecimento que se proponha intervir no universo de língua portuguesa.

Andrzej Kowalski foi o motor deste projeto. Ninguém melhor do que ele para revelar os caminhos que levaram à produção deste espetáculo memorável e o que aconteceu a partir de aí.

Ler o Mundo em Português – Andrzej que espetáculo foi esse Namanha Makbunhe?

Andrzej Kowalski – Namanha Makbunhe foi simplesmente um espetáculo teatral, uma adaptação do Macbeth de W. Shakespeare e como tal foi um espetáculo sobre a ambição, traição, “doença de poder”; mas também sobre lealdade, amor, justiça, coragem.

O Macbeth foi para Namanha Makbunhe apenas o ponto de partida, a base da estrutura dramática e poética para um espetáculo profundamente africano. O maior desafio foi o da reflexão e valorização das características universalistas do texto clássico, centrando-o aqui em torno de três problemáticas transversais: A dualidade dinâmica da natureza humana (constante luta entre bem e mal); A atracão fatídica pelo poder; O Homem como um elemento dum todo transcendente e universal que pode, com as suas ações, contribuir decisivamente para a sua harmonia ou o seu perigoso desequilíbrio.

Em África, o sagrado e o místico têm uma presença particularmente forte e interveniente na vida e ações das pessoas. Este facto provoca, por vezes, que decisões e escolhas relativamente simples do ponto de vista eurocêntrico, no domínio da ética e da moral, ganhem aqui uma densidade dramática, frequentemente insuspeita e bastante elevada. O que é “dramático” para um europeu pode não o ser para um africano e vice-versa.

Em África, o sagrado e o místico têm uma presença particularmente forte e interveniente na vida e ações das pessoas. Este facto provoca, por vezes, que decisões e escolhas relativamente simples do ponto de vista eurocêntrico, no domínio da ética e da moral, ganhem aqui uma densidade dramática, frequentemente insuspeita e bastante elevada. O que é “dramático” para um europeu pode não o ser para um africano e vice-versa.

O contexto é em África, como na Europa, parte integrante da compreensão das atitudes e valores manifestados e a sua recriação, ainda que muito parcial, é parte integrante da “chave” para a sua leitura. Um contexto que é cultural e de enquadramento mental, seguramente, mas, é também físico e material. Por isso, Namanha Makbunhe recriou em termos plásticos e sonoros, climas e atmosferas de uma outra realidade, através da cor e das formas, da luz e da sonoridade de floresta, dos ritmos e dos cheiros.

Namanha Makbunhe era um dos grandes guerreiros do poderoso império Mali com uma história de vida relativamente parecida com a história de Macbeth. A minha investigação sobre o tema passou também por alguns contadores de histórias, os Djidiu, que deram depois o mote ao início deste espetáculo, e que me transmitiram informações preciosas. Todos os nomes de personagens, de batalhas que vão surgindo ao longo da peça são reais (de acordo com as afirmações dos Djidiu, mas também com alguns documentos escritos). São histórias que ainda hoje se contam na África Ocidental. Todas as referências provêm do império Mali. Os figurinos e os adereços, por exemplo, acompanham este período medieval africano.

Mas este espetáculo foi também um encontro criativo de várias culturas, perspetivas estéticas e de várias experiências teatrais – nele trabalharam pessoas vindas de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Portugal e Polónia. E também por isso o Namanha Makbunhe foi uma grande e enriquecedora aventura.

LP – Como é que a ideia surgiu?

AK – Em 1998, na Guiné-Bissau, estava a captar as imagens para o documentário Nano Escola quando se deu a revolta dos militares contra o presidente “Nino” Vieira arrastando o país para uma guerra civil que durou um ano.

Parecia uma fatalidade – como é que um herói nacional, grande combatente pela liberdade, um homem respeitado pelo povo se transforma num ganancioso e por vezes violento ditador? E não estava a pensar só na Guiné-Bissau. Será isto uma sina de África ou algo mais universal? Quase de imediato veio-me à memória o Macbeth. Na sua admirável obra, William Shakespeare já há 400 anos descreveu uma situação semelhante. Dessa vez o drama aconteceu no seculo XI e na Escócia.

Logo me surgiu a ideia de adaptar o Macbeth para a realidade africana.

Mas não foi fácil convencer qualquer companhia de teatro portuguesa a produzir um espetáculo desta natureza.

Um dos objetivos da Cena Lusófona, associação com sede em Coimbra e da qual sou sócio, é proporcionar formação aos grupos de teatro dos PALOP’s.

Em 2002 orientei um curso intensivo, promovido pela Cena Lusófona, para os atores do cineasta guineense Flora Gomes que, depois da rodagem do filme Nha Fala (2001), ficaram desempregados (o que para os jovens ligados à cultura, e não só na Guiné, é um estado “normal”) mas com muita vontade de trabalhar. Esta formação realizada em Bissau culminou, entre outras coisas, com a fundação do grupo de teatro Os Fidalgos, o primeiro grupo semiprofissional de Guiné-Bissau.

Em 2003, a Cena Lusófona convidou Os Fidalgos para preparar um espetáculo para a “VI Estação da Cena Lusófona”. Fui incumbido de liderar este trabalho como encenador. Propus então ao grupo a encenação do Macbeth, retomando o meu projeto de 5 anos atrás.

Mudámos os nomes das personagens e assim o Macbeth transformou-se em Namanha Makbunhe e Lady Macbeth em Rokya e Djatú (Lady Macbeth foi “repartida” em duas personagens). Ao mesmo tempo devido aos poucos recursos financeiros e técnicos de que dispunham Os Fidalgos o projeto resultou num espetáculo minimalista em termos cenográficos e de figurinos. O espetáculo teve boa receção, mas a mim deixou uma certa insatisfação. Foi como que um esboço do espetáculo que eu tinha em mente.

Em 2006 a direção do Teatro Nacional Dona Maria II convidou-me para encenar um espetáculo. Ao longo de algumas reuniões para definir o projeto chegamos à conclusão que, para uma instituição como o Teatro Nacional português, seria interessante e pertinente envolver numa produção sua atores dos PALOP´s. Surgiu logo a ideia de fazer o “remake” do “Namanha Makbunhe”. Desta vez com outras condições. Assim foi possível fazer uma diferente e mais profunda abordagem teatral ao tema.

LP – No espetáculo as linguagens utilizadas eram o português e o crioulo. Como é que essa fusão se deu e como foi possível construir esse todo tão harmonioso entre elas?

AK – O elenco foi composto por 17 atores de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. 8 deles faziam parte do grupo Os Fidalgos e vieram de Bissau de propósito para participar neste espetáculo. Para a escolha dos restantes 9 foi feito uma espécie de “casting” para o qual foram convidados atores e músicos (tocadores de korá) africanos residentes em Portugal. A maior parte dos atores residentes em Portugal já tinha alguma experiência teatral. Haviam trabalhado com vários encenadores e várias companhias teatrais um pouco em todo país. E, no entanto, o que podia ser uma mais valia tornou-se, para este projeto, por vezes num entrave. Os “residentes” tinham perdido uma certa espontaneidade na reação emocional, no gesto, na expressão facial e do corpo tão características para um africano, mas que tentaram abafar com medo (não sem fundamento) de não corresponder ao cânon de representação do ator europeu – embora ninguém saiba bem o que isto significa. Por isso, uma das funções dos atores vindos da Guiné foi “africanizar” (“repintar de preto” – como os próprios diziam) os colegas que “pisavam a calçada de pedra tempo de mais”. Foi um processo bastante interessante que, para além do mais, permitiu a criação de um grupo coeso, equilibrado e com entusiasmo contagiante.

A introdução de algumas frases e exclamações em crioulo ou em línguas étnicas dos atores foi um processo espontâneo que foi acontecendo ao longo dos ensaios. Não podemos esquecer que para a maior parte do elenco o português era a segunda ou até terceira língua. E assim, nos momentos de maior tensão dramatúrgica as interjeições “saíam” de maneira natural nas línguas maternas dos atores pelo que decidi incluí-las no texto, pois aumentavam a veracidade emocional da cena. E por serem emocionalmente verdadeiras eram perfeitamente percetíveis para o público. Foi um processo muito enriquecedor.

A introdução de algumas frases e exclamações em crioulo ou em línguas étnicas dos atores foi um processo espontâneo que foi acontecendo ao longo dos ensaios. Não podemos esquecer que para a maior parte do elenco o português era a segunda ou até terceira língua. E assim, nos momentos de maior tensão dramatúrgica as interjeições “saíam” de maneira natural nas línguas maternas dos atores pelo que decidi incluí-las no texto, pois aumentavam a veracidade emocional da cena. E por serem emocionalmente verdadeiras eram perfeitamente percetíveis para o público. Foi um processo muito enriquecedor.

O texto de Djidiu (contador de histórias), exceto o da intervenção final, é uma compilação, “síntese” de vários diálogos descritivos do Macbeth de Shakespeare. O segundo Djidiu, o tocador de korá canta em língua fula histórias tradicionais sobre Namanha Makbunhe e outros bravos guerreiros. Não fazia sentido traduzir as letras destas canções para português – perderiam a força toda. O mesmo aconteceu com letras das canções cantadas pelas outras personagens.

O Namanha Makbunhe teve grande importância na evolução dos atores africanos e na sua afirmação perante o público português e o público dos seus países de origem. Produziu também um impacto bastante positivo na autoafirmação cultural das comunidades dos emigrantes africanos (e não só dos PALOP`s). A utilização das línguas maternas dos atores contribuiu bastante para esta afirmação.

LP – A participação do cenógrafo Leszek Madzik, com uma obra reconhecida internacionalmente, o que trouxe ao espetáculo?

AK – Para a equipa criativa convidei pessoas que já haviam colaborado comigo noutros espetáculos, com as quais tinha uma afinidade ao nível estético e que poderiam garantir a boa qualidade artística do trabalho. Entre elas foi o Leszek Madzik, fundador e diretor artístico da “Scena Plastyczna”, autor de dezenas de inovadoras cenografias em prestigiados palcos da Polónia e de vários países europeus. Começamos juntos, há 50 anos, na recém-fundada “Scena Plastyczna” (“Cena Plástica”) e ao longo dos anos, mesmo depois de eu me fixar em Portugal, cruzamo-nos em vários trabalhos teatrais. Entendemo-nos muito bem.

As cenografias do Leszek criam climas, ambientes, emoções – de longe não são cenografias realistas, modernistas, figurativas… São impressões plásticas sobre um tema, uma emoção. Estão em constante mutação acompanhando a evolução narrativa e dramatúrgica do espetáculo.

Madzik nunca havia estado na África tropical. Levei-o para Cantanhez, a zona de floresta tropical de Guiné-Bissau. Fiz questão de Leszek sentir, “cheirar”, ver e ouvir a África do Namanha, porque era este o ambiente do “verdadeiro” Namanha Makbunhe. Esta viagem serviu de inspiração para a cenografia – as cores, formas, luz, sombras. O efeito no palco foi assombroso.

LP – A produção do Namanha Makbunhe aconteceu depois duma grande intervenção na Guiné. Que projetos foram?

AK – O meu primeiro trabalho na Guiné-Bissau foi em 1994 quando realizei o documentário Cantanhez – Mato Malgos. Ao longo dum ano tive oportunidade de acompanhar a vida das pessoas que habitam esta floresta milenar – são várias etnias, várias línguas, várias crenças… Para mim foi um encontro fabuloso e enriquecedor. Depois realizei mais alguns documentários na Guiné e finalmente comecei a colaboração regular com a Acção para o Desenvolvimento (AD), uma ONG Guineense com um trabalho impressionante, nos vários campos, não só em Bissau, mas em todo o território da Guiné. Um dos projetos que me é especialmente caro é o de Televisões Comunitárias que, com o apoio logístico e não só da AD, foi lançado em 2001 e que coordeno até agora. As TV’s Comunitárias funcionam em Bissau, no Norte e no Sul do país. Envolvem dezenas de jovens e menos jovens, homens e mulheres. Mas isto é tema para uma outra conversa. Este projeto permitiu-me um convívio muito próximo com a gente da Guiné e assim conhecer razoavelmente bem a complexidade cultural e social deste fascinante país. Pouco depois, em 2002, surgiu uma outra aventura, desta vez teatral. Foi um projeto promovido e coordenado pela Cena Lusófona e do qual já falei – formação dos jovens atores guineenses, fundação do grupo de teatro “Os Fidalgos” e a encenação de vários espetáculos que tiveram o “direito” a digressão internacional. O ponto alto deste projeto foi, sem dúvida, a participação de alguns elementos de Os Fidalgos no espetáculo produzido pelo Teatro Nacional D. Maria II, Namanha Makbunhe.

Pouco depois, em 2002, surgiu uma outra aventura, desta vez teatral. Foi um projeto promovido e coordenado pela Cena Lusófona e do qual já falei – formação dos jovens atores guineenses, fundação do grupo de teatro “Os Fidalgos” e a encenação de vários espetáculos que tiveram o “direito” a digressão internacional. O ponto alto deste projeto foi, sem dúvida, a participação de alguns elementos de Os Fidalgos no espetáculo produzido pelo Teatro Nacional D. Maria II, Namanha Makbunhe.

LP – E agora Andrzej quais os novos projetos na Guiné e como é que eles se desenvolvem no meio desta pandemia?

AK – Atualmente colaboro com o projeto financiado pela EU, “Memorial de Escravatura de Cacheu” que foi promovido por AD e AIN, uma ONG italiana. É um espaço cultural e museológico que visa valorizar a memória de uma realidade que marcou profundamente os países africanos. O Memorial tem um pavilhão multiusos, salas de formação, residência para investigadores.

AK – Atualmente colaboro com o projeto financiado pela EU, “Memorial de Escravatura de Cacheu” que foi promovido por AD e AIN, uma ONG italiana. É um espaço cultural e museológico que visa valorizar a memória de uma realidade que marcou profundamente os países africanos. O Memorial tem um pavilhão multiusos, salas de formação, residência para investigadores.

A minha intervenção consiste em preparar conteúdos multimédia que vão ser utilizadas durante as visitas. Para este trabalho conto com a colaboração da equipa da Televisão Comunitária TV Kelelé e dos elementos do grupo de teatro Os Fidalgos. Ambas as equipas já alcançaram alto nível técnico e apresentam uma atitude muito profissional que assegura uma boa qualidade de trabalho.

Claro, a pandemia baralhou bastante os planos. A execução do projeto foi, por razões óbvias, suspensa. Vamos recomeçar logo depois do levantamento das restrições devidas à pandemia.

LP – Como é que um polaco, com o coração em Portugal e o pensamento em África, vive hoje o presente e o futuro da Europa de que somos parte inteira?

AK – O meu coração e pensamento está em todos estes sítios e mais alguns. O único futuro possível é de união – sem ela, pura e simplesmente, não temos futuro. No fim de contas, por mais patético que isto possa soar, somos uma grande família (pelo menos assim dizem os nossos cromossomas). Entristece-me o facto de populismos e nacionalismos de várias espécies ganharem tanta força na Europa – incluindo um dos meus países, Polónia. É um sinal complexo, revelador de insegurança e, no fundo, de tacanhez do espírito.

O futuro da Europa (e, já agora, do mundo)? Eu sou otimista.

Nota Biográfica

Andrzej Kowalski

Nasceu em 1951 na Polónia.

É realizador de 21 documentários e filmes de ficção de curta-metragem.

É encenador e cenógrafo de 43 espetáculos em Brasil, Croácia, Guiné-Bissau, Polónia e Portugal (Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa).

Orientou vários cursos, workshops, ateliers de teatro e de vídeo na Alemanha, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Croácia, Polónia, Portugal.

Na Guiné-Bissau coordena o projeto: “Televisões Comunitárias”.

Atualmente, entre outras atividades, é docente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria e na Escola Superior de Artes e Design nas Caldas da Rainha (Instituto Politécnico de Leiria).